ヨガ・セラピストの解剖学

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2025/03/25

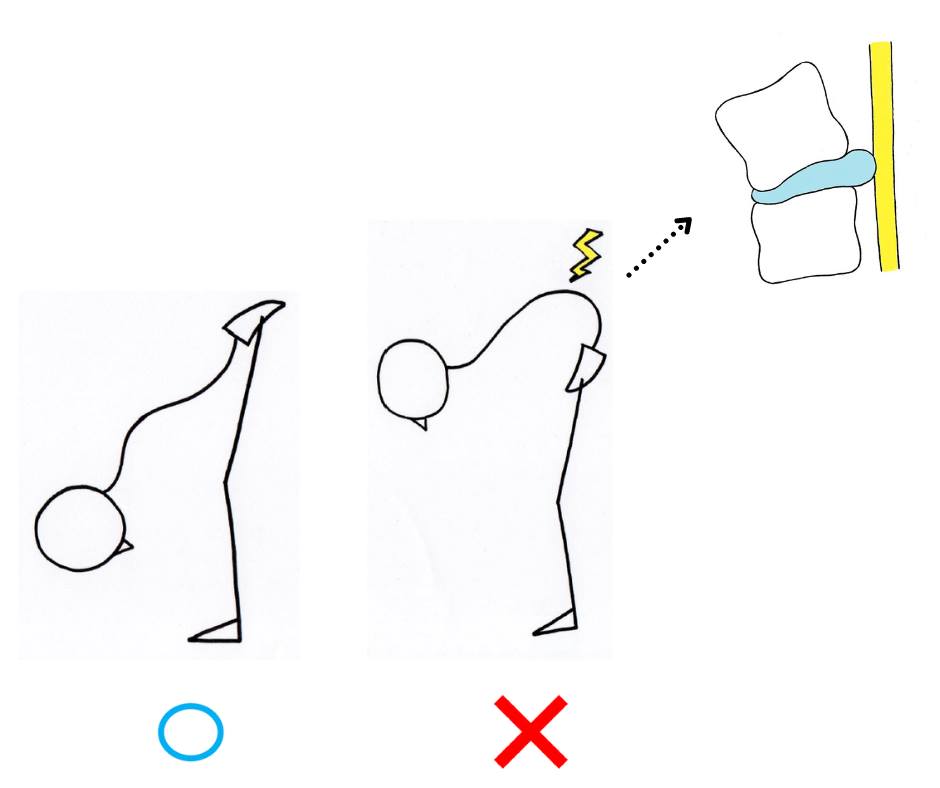

●セラピストがよい施術をするためには、自分の姿勢やカラダの使い方を知る「YOGAの視点」が不可欠です。

●ヨガで生徒さんに安全なクラスを提供するためには「セラピストの視点」が不可欠です。

大切なのは2つのあり様を、行き来出来ることだと思いませんか?

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2023/12/17

僕のクラスは、参加者同士の対話や、グループワークをたくさん行います。

その目的の一つは、他者の発言や姿のなかに、自分の見えてなかった影が反射され、目の当たりにし「はっ!」と、自ら気づくきっかけになることです。

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2022/06/23

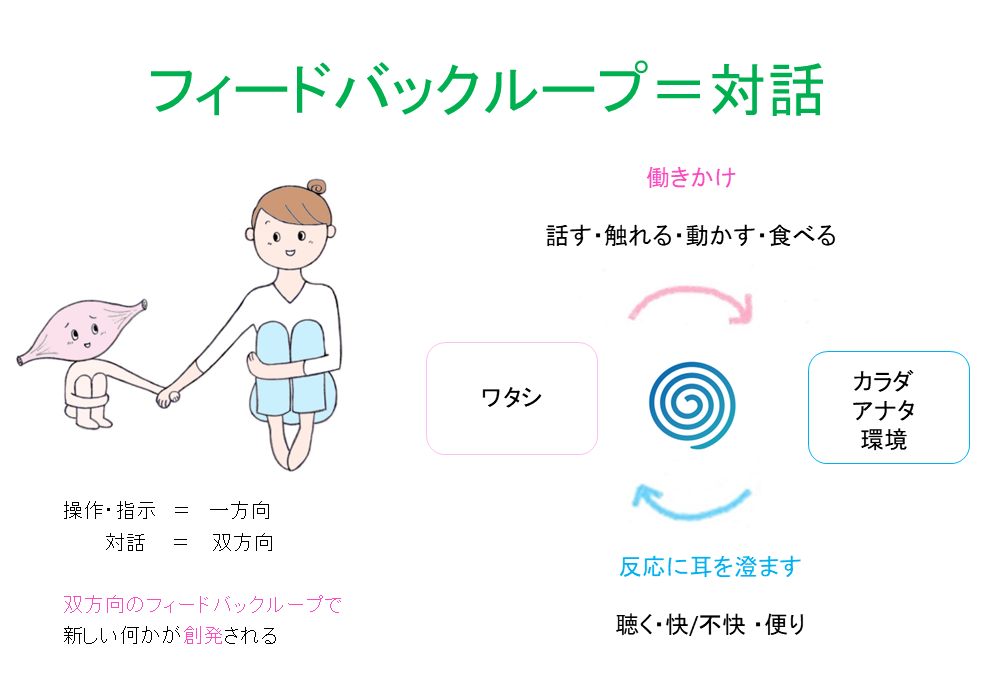

カラダは僕たちの知識以上のことを知っています。

それはただのファンタージーではなく、ポラニーの「暗黙知」・ベイトソンの「精神」・複雑系の「創発」など、様々な分野の学者たちが指摘していることです。

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2021/10/29

前屈を深めるには、背面の筋肉(大殿筋・ハムストリングス・下腿三頭筋)や、背面の筋膜の緊張を緩めるだけでなく、大殿筋の下層にある梨状筋などの外旋筋群の緊張をゆるめる必要があります。

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2021/10/19

企業戦略などの分野でよく出てくる「VUCAの時代」と言う言葉。

複雑性が増し、先行きの予測がしづらい時代ということですが

これは「カラダの健やかさはどうすれば得られるの?」というシーンでも全く同じなんです。

ヨガ・セラピストの解剖学 · 2021/10/04

慢性腰痛などの「原因の特定しにくい慢性痛の改善」に、マインドフルネスを中心とした手法が非常に有効であることが、厚労省の監修した「慢性疼痛ガイドライン」で示されています。

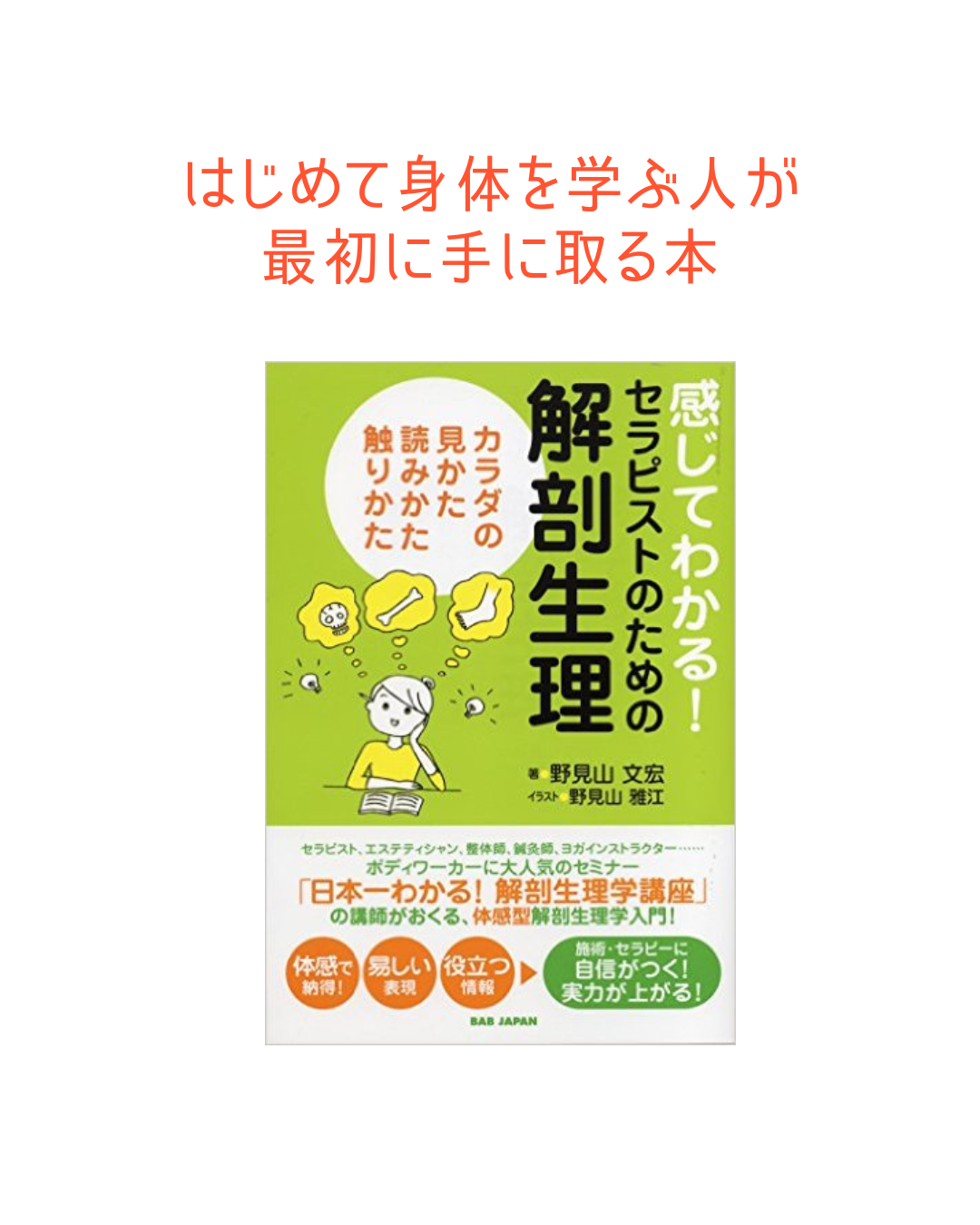

著書紹介

★5万部達成!

感じてわかる!セラピストのための解剖生理(BAB出版)

講座情報

▼ 2025年4月開講

▼ 2025年4月開講

▼ 2025年6月開講

メールマガジン

講座の先行案内など、一番早く情報をお届けします。

BLOG・SNS

▼野見山文宏のBLOG

Dual Life〜行き来する暮らし

リンク

▼ヨガを学ばせて頂いています

野見山文宏の感じてわかる!

セラピスト・ヨガの解剖学講座

& 東洋医学入門講座

<オンライン講座>